久しぶりに雑誌やムック以外の読書をしました!

9月に鑑賞した「セッション・マン」内でUKとUSロックのミュージシャンの交流が多く描かれていたのが気になって読み始めたこちらの本。

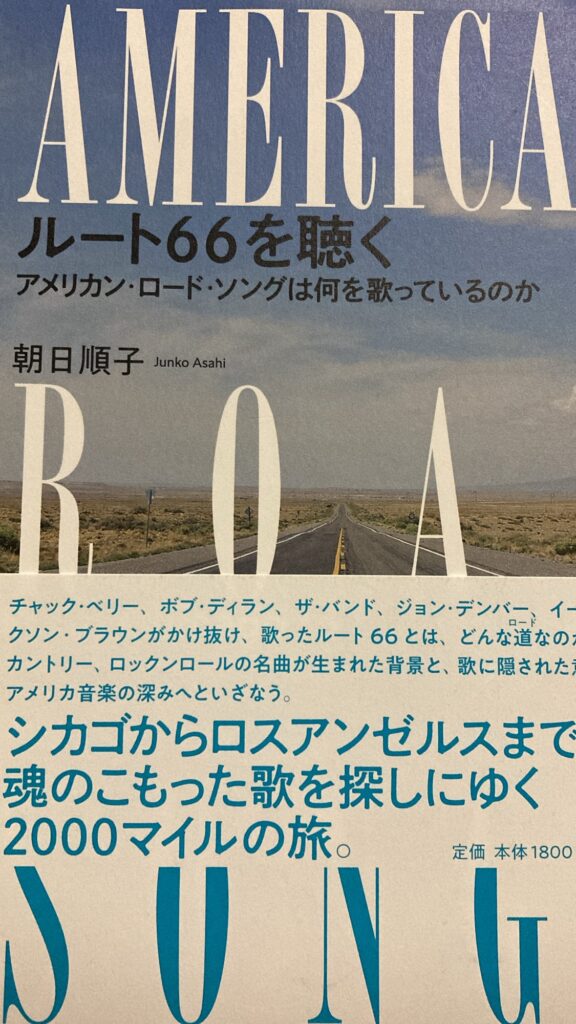

翻訳家・編集者・音楽ライターであり、QUEEN、The Beatlesの歌詞解説本やセミナー等幅広く活動なさっている、朝日順子さんのご著書です。朝日さんはご家族の都合でアメリカに転居されたりご自身のお仕事で住まわれた経験が長くあり、この本はその当時聴いていた音楽と現地の生活や関わった人々、ミュージシャンの人物像や音楽産業についてのあれこれを絡めた一冊となっています。

ルート66というのはシカゴからロサンゼルスまでアメリカを斜めに横断するかのように通っている国道のことで、全長は3,900km(北海道から沖縄までの距離よりも長い!)。自動車が普及した1920年代に物資や人を運ぶためにつくられたそうです。

https://www.gousa.jp/trip/explore-heart-usa-route-66

↑この地図を見るだけでも、アメリカの国土の広大さが感じられます。世界各地から人が移住し、州によって同じ国とは思えないほどの文化や自然の差がある…と文字面で知ってはいても、実際に長い期間現地に暮らし、学び、旅した朝日さんの文章はリアリティがあります。

ロック音楽について知りたくて読み始めた本でしたが、結果的に一番心に残ったのは自分が持っていた先入観がいかに凝り固まったものだったのかということ。海外在住どころか旅行の経験もないのに、映画などでわかりやすくデフォルメして表現されたアメリカ国内の地域性を見て、アメリカという国をわかったような気になっていたんです。「この地域はこういう人が多い、なぜならこういう理由で~」と分類したほうが単純で分かりやすいですが、その分かりやすさはものごとを深く理解することを阻む危険性があります。

日本でも「県民性あるある」をメディアが取り上げる事例は昔からありますが、「あるある」が自分の出身地だったりすると急に細かくこれは合ってるけどこれは違う!などと指摘したくなったりするものでした。日本国内ですらそうなのだから、違う国についてエンタメ作品など偏った一部の情報で切り取られた「あるある」「国民性・地域性」ネタだけでイメージを固定してしまったら本当の実像は見えてこないですよね。

朝日さんは実際に8歳でアメリカに移り住み、さまざまな人種が混在するエリアで日々生活し、音楽とともに青春時代を送り、ご自身で移住されてからは子育てをしたりライブハウスに行ったりという体験をされています。各地方の人々がどんな風に音楽を楽しんでいるのかを目の当たりにしたり、今自分が旅している土地ではどんなミュージシャンが育ったのだろうと思いを馳せてみたり、音楽という切り口から各地域を見つめることで紋切型の「地域性」ではない理解を深めていかれたのだなと感じました。

私はまだほんの短い時間しか海外の音楽に触れていないのですが、いつしか「これはなんだかUKっぽい」「USっぽい」など知ったかぶりしてみたり、たまたま好きなミュージシャンがUK出身が多かったのでUKロックが好きなんだと自分をラベリングしてみたりしましたが、USとUK(そしてもちろん、日本を含め他の国も)ロックはお互い影響し合ってどんどん変化していっているものです。これからつまらないラベル貼りはやめて、先入観なく多くの素晴らしい音楽をどんどん聴いていきたいです。

朝日さんの影響でこの本に登場するバンドの曲を少しずつ聴いていますが、まだ感想をまとめきれないため別の記事で改めて曲やバンドについて書く予定です。今回は運よくCDを入手できたBOSTONのアルバムのリンクを最後に貼っておきます。

[…] 今回は角川シネマ有楽町にてピーター・バラカンさんのトークショー付きで鑑賞しました。春の公開時に見逃し音楽映画祭で上映されることを期待していたので嬉しかったです。この映画は、農園の労働者であったレッド・ベリーがどのような軌跡を辿って「アメリカのフォークソングの始祖的存在」となったのかを親族やミュージシャン、音楽文化の保全に携わる研究者などの証言とアーカイブ映像で振り返る作品です。親族の証言や本人の肉声インタビューや、ライブ音声などからは温かく人に愛されるキャラクターが浮かび上がり、生涯歌うことを愛していた様子が伺えました。「厳しい父が幼い彼に盛り場を見せないように気を配っていたのに、成長した頃には真っ先に禁止されたはずの盛り場に突撃した」、「自分がモテモテなせいで他の男から絡まれてトラブルに」など女性がらみのエピソードが語られて、やっぱりミュージシャンは昔から色気と切り離せないのだなと確信(笑)。彼は学校を訪問して子供たちと一緒に歌うのが大好きで、子供たちの方もみんな彼を大好きになってしまうという証言にはほのぼのしました。カルチャーの発掘や保全、ビジネスとは関係ない場所でも、目の前の観客をとにかく楽しませたい・一緒に楽しみたいと音楽を心から愛していたことが伺えます。声とパフォーマンスでストレートに感情を届ける魔法使いのようなエンターテイナーを前にして、きっと子供たちも夢中になったのでしょう。一方で、彼の存命中に制作されたと思しき「レッド・ベリー物語」的テレビドラマ番組(ニュース番組の中の再現コーナーのようなものだそう)では、彼を見いだした民族音楽学者ジョン・ローマックスに対して「ご主人様」と呼びかけさせるなどあからさまに「白人に付き従う無知な黒人」という描き方をしており、当時のアメリカに濃く漂っていた差別の空気がリアルに感じられます。彼とジョン・ローマックスの関係は、ローマックスが搾取していたような面もあり決して100%健全なものではなかったけど、あの時代において黒人のミュージシャンが活動していくにあたって必要悪みたいな部分もあったのかなとも感じました。良くない印象は拭えませんが、ひどい差別が横行していた社会の中で彼の才能を世に出すための手段だったのかもしれません。ジョン・ローマックスの孫にあたる女性がその辺りを客観的な視点からコメントされていました。また、音楽文化の保全団体を代表して証言している方が全員白人だったり、シンガーのオデッタが「いつまで彼のことを語る時ローマックスに縛られなければならないの?」というような趣旨の発言をしていたりして、個人的感想ですが、文化を記録し評価する側に白人が立っているような印象を受けましたし、あらゆる権利関係のしがらみなども残っていることが示唆されていました。長々と書いておいてなんですが、結局とにかく歌とギターが魅力的で素敵なのであらゆるミュージシャンから尊敬を集めているんですよね。自分のルーツに誇りを持っているところも。終盤に、彼をカバーしているミュージシャンの名前がずらずらーっとスクリーンに映し出されるのですが本当に幅広いです。ボブ・ディラン、ピート・シーガーやウディ・ガスリー、ジョーン・バエズはもちろん、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、レッド・ツェッペリン、ニルヴァーナ。そして、うまくカバー曲が探せなかったのですがホワイト・ストライプスの名前も。もともとこの作品に興味を持ったのは、朝日順子さんのご著書「ルート66を聴く」やボブ・ディランの伝記映画「名もなき者」やNHKで放送されていたルート66にまつわるドキュメンタリーがきっかけです。日本とは良くも悪くも関係の深い国なのに浅くしか知らないアメリカ史でしたが、これらの作品のおかげで点が線になりようやく自分の中で少し理解ができるようになりました。 […]